■ エレキベースを使おうと思い、

アンプにつないだが、音が出ない。

先日のセッション中の事だ。

過去の経験から、

ベース内部に取り付けられている、

電気部品間の断線によるものではないかとあたりをつけた。

今までに何回もこんなことがあり、

その度にベースの内部を開けては、

自分で修理をしてきたからだ。

・・・修理の時間が取れず、数日がたった。

■ 昨日(4/21)のセッションで、

クライアント持参のエレキギターを、

アンプにつないだが音が出ない。

(ギターをやりたくて来ているクライアントもいる)

問題はギターではないだろうとあたりをつけ、

シールドを変えてアンプにつないでみた。音が出た。

そのシールドでベースとアンプをつないだところ音が出た。

そこで、ベースの音が出ないのは、

その時つないだ、シールドにあると分かった。

■ 音の出ない時はその原因を、

ベースなどの楽器自体、アンプ、シールドなどと順に考えてみるのだが、

今回はベースそのものだと思い込んでしまっていた。

思い込むと見えなくなる。

クライアントさんのことも、

そのような思い込みで、

見えにくくならないように気を付けたいものだ。

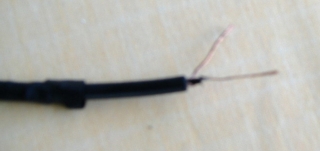

■ 修理の経過

① シールド

② 断線の部分

③ 被膜をはがす

④ ハンダ付けをする

⑤ 無事、終了・・・音が出た

■ 因みに、修理をしようと道具を出したが、

ハンダが無くなっていた。

いそいでホームセンターで買ってきた。

ハンダゴテは、高校生の時から使っている年代物だ。